이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

우리원에서 제공하는 자주하는질문(FAQ)입니다.

| 제 목 | 집단의 근친교배 방지법 | ||

|---|---|---|---|

| 작 성 일 | 2012.10.24 | 조 회 수 | 13483 |

| 첨부파일 | |||

집단의 근친을 방지한다는 것은 한 조상의 자손을 서로 교배하지 않는 것입니다.

그렇게 하기 위해서는 한 개체의 혈통을 완벽히 파악하는 것이 중요합니다.

혈통을 모르면 근친이 되는지 안되는지 조차 알 수 없습니다.

교배를 하시면 교배기록을, 분만을 하면 분만기록을 항상 정확히 유지하시기 바랍니다.

암컷과 수컷의 혈통을 어느 정도 파악한다고 가정했을 때, 두 개체의 선조 중에 공통선조가 있다면 근친교배를 하는 것입니다.

그래서 장차 태어날 자손의 근교계수는 0이 아닐 것입니다.

근친교배인지 아닌지를 파악하는 방법은 개체의 근교계수를 계산하는 방법이 있습니다.

교배 전에 암컷과 수컷의 자손이 태어났다고 가정하고 자손의 근교계수를 계산하는 것인데 근교계수가 0이면 근친교배가 아니고, 근교계수가 0이 아니면 근친교배라는 것을 의미합니다. (근교계수의 자세한 계산법은 첨부를 참고하시기 바랍니다.)

여기서 근교계수를 항상 0으로 유지 할 필요는 없습니다.

근친에 따르는 가축 능력의 저하를 근교퇴화라고 하는데 축종에 따라 서로 다릅니다.

근교계수를 정확히 통제하고 있다면 5-10%에서는 문제를 일으키지 않을 것으로 보입니다.

근교계수를 계산하는 것이 어려우시다면 암컷과 수컷의 3대 혈통 중 보시고, 공통되는 선조가 있는지 확인하시기 바랍니다.

3대 중에 공통선조가 없다면 그 위에서 공통선조가 있더라도 태어날 개체의 근교계수는 그리 높지 않을 것입니다.

그러나 이러한 노력에도 불구하고 기초집단의 크기가 작다면 근친정도가 상승하지 않을 수가 없습니다.

일반적으로 외부로부터 폐쇄된 하나의 작은 집단을 여러 세대 유지하여갈 때 그 집단에 있어서 매 세대 근교계수가 상승하는 정도는 대략 다음과 같이 추정할 수 있습니다.

근교계수 상승정도 = 1/8M + 1/8F 여기서 M와 F는 자손을 생산하는데 쓰인 수, 암종축의 수입니다.

즉 기초집단의 크기가 작다면 근친은 피할 수 없는 일이기 때문에 축군유지계획을 잘 세우시기 바랍니다.

혈연의 근원관계 계산

| 우선 혈연관계의 멀고 가까운 것을 우리는 어떻게 따지고 있는지 살펴보자. 혈연관계의 멀고 가까운 것을 계산하는 방법 중에 우리가 사용하고 있는 계촌법(系寸法)이 있다. 계촌법은 일가의 촌수를 따지는 방법이다. 계촌, 즉 촌수를 따질 때 가장 기초가 되는 것은 '나'(자기)로서 무촌이며, 또한 '나'의 배우자 역시 무촌이다. 촌수는 혈연을 기준으로 하므로 아들딸과 어버이는 1촌이다. 형제간의 촌수는 형제간에 어떻게 혈연관계가 이어지는 지를 계산하는 것이므로 형제는 나→어버이→형제로 혈연이 이어지므로 2촌(화살표 수)이 된다. 다시 말해 나와 어버이가 1촌, 어버이와 내 형제가 다시 1촌이며, 이를 더하면 2촌이다. 나와 할아버지/할머니는 나→아버지→할아버지로 이어지므로 2촌이 된다. 이때 형제는 방계 2촌이며, 할아버지/할머니와 손자는 직계 2촌이 된다(위키백과). | |

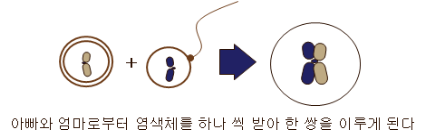

| 한편 생물학적으로 아빠와 엄마를 통해 아빠 및 엄마 윗 대의 조상이 가지고 있던 염색체를 내가 가지게 될 확률을 계산하는 방법이 있는데 이렇게 계산한 값을 '근교계수'라 한다. 대부분의 동물은 2배수체이다. 즉, 아빠와 엄마로부터 각각 하나의 염색체를 물려 받아 한쌍의 염색체를 이루며, 가축의 종류별로 이러한 염색체 쌍의 수가 다르다. 예를 들어 사람은 엄마로부터 23개(성염색체 포함), 아빠로부터 23개(성염색체 포함)를 받아 총 22쌍과 XX 또는 XY 염색체를 가져 총 46개의 염색체를 가지며 소 역시 아빠로부터 30개(성염색체 포함), 엄마로부터 30개(성염색체 포함)를 받아 29쌍과 XX 또는 XY 염색체를 가져 총 60개의 염색체를 갖는다.  |

|

염색체가 하나인 경우를 예로 든다면, 개체는 아빠(정자)로부터 염색체 1개, 엄마(난자)로부터 염색체 1개를 받아 1쌍의 염색체를 갖게 된다.

이와 같이 염색체를 쌍으로 가지는 동물은 생식세포를 만들 때(난자 또는 정자) 다시 염색체를 절반으로 나누는 '감수분열'을 하게 된다(그렇지 않으면 세대가 넘어갈수록 염색체수가 점점 늘어나게 될 것임). 감수분열을 할 때 개체가 가지고 있는 염색체의 절반만 정자 또는 난자에 들어가게 된다. 사람의 경우 성염색체를 제외하고 22쌍의 염색체를 가지므로 정자 또는 난자에는 성염색체(X 또는 Y염색체)와 22개의 염색체가 들어가게 된다.

감수분열을 하게 되면, 난자(또는 정자)에는 아빠로부터 받은 것 또는 엄마로부터 받은 것이 들어가게 된다

이 때, 22쌍의 염색체중 어떤 염색체는 엄마로부터 받은 것이, 어떤 염색체는 아빠로부터 받은 것이 난자(또는 정자)로 들어가게 된다. 이렇게 난자 또는 정자로 나뉘어 들어간 염색체는 여러 조상을 거쳐 자손에게 전달되는데 근친을 하게 되면 자손에서 조상이 가지고 있었던 염색체를 한 쌍으로 가지게 될 확률이 높아진다.

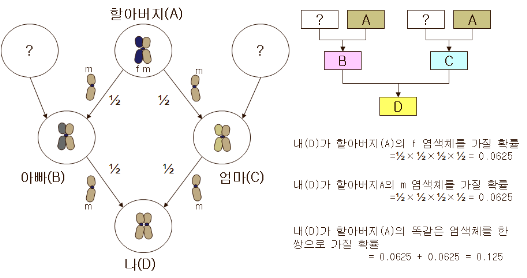

할아버지의 f염색체가 아빠(B)와 엄마(C)를 거쳐 나(D)에게 전달될 수 있는 확률은 0.0625(0.5×0.5×0.5×0.5)이고, 혹은 m염색체가 아빠(B)와 엄마(C)를 거쳐 나(D)에게 전달될 수 있는 확률은 0.0625(0.5×0.5×0.5×0.5)이므로, 내가 할아버지가 가지고 있었던 염색체중 어느 1개(m 또는 f)를 한 쌍으로 가지고 있을 확률은 0.0625 + 0.0625 = 0.125가 된다.

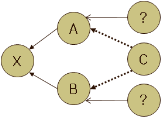

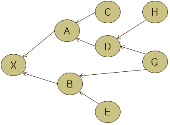

예를 들어 한 쌍의 염색체만 가지고 있다고 가정하면, 그림 8에서와 같이 내(D)가 아빠(B)와 엄마(C)를 통하여 할아버지(A)가 가지고 있었던 m 또는 f염색체를 한 쌍으로 가질 확률은 12.5%가 되며, 이를 근교계수라 한다. 한편, 그림 8에서 아빠와 할아버지간의 촌수를 따져보자. 1촌이다. 물론 엄마와 할아버지와의 촌수도 1촌이다. 따라서 아빠와 엄마와는 2촌간이다. 그림에서 보는 것과 같이 1촌은 유전적으로 같을 확률이 절반임을 이야기 한다. 따라서 아빠와 엄마가 같은 염색체를 가질 확률은 m을 가질 확률 0.5(아빠-할아버지;1촌)×0.5(엄마-할아버지;1촌)=0.25(f일 확률 0.5×0.5=0.25)로 계산할 수 있다. 계촌법이 얼마나 과학적인지 알 수 있다. 참으로 놀랍지 않은가?

위 그림에서 나(D)의 근친도를 계산해 보자. 할아버지의 f염색체가 아빠(B)와 엄마(C)를 거쳐 나(D)에게 전달될 수 있는 확률은 0.0625(0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.5)이고, 혹은 m염색체가 아빠(B)와 엄마(C)를 거쳐 나(D)에게 전달될 수 있는 확률은 0.0625(0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.5)이므로, 내가 할아버지가 가지고 있었던 염색체중 어느 1개(m 또는 f)를 한 쌍으로 가지고 있을 확률은 0.0625 + 0.0625 = 0.125가 된다. 이를 계촌법으로 계산해보자. 아빠와 엄마의 관계는 위 그림에서는 할아버지만 같고 할머니는 서로 다르기 때문에 배다른 2촌 관계이다. 따라서 나의 근교계수는 0.5를 촌수만큼 곱한 다음 2로 나누어 주면 0.125 즉, 12.5%가 된다(0.5×0.5÷2 =0.125). 만약 아빠와 엄마가 같은 부모에서 태어난 형매관계라고 한다면 나(D)의 염색체가 동일할 확률(근교계수)은 할아버지 것을 동일하게 가지거나('아빠-할아버지-엄마') 할머니 것을 동일하게 가질 수 있으므로('아빠-할머니-엄마'), 0.125(할아버지 것) + 0.125(할머니 것) = 0.25로 25%가 된다. 계촌법으로 계산하면 나의 근교계수는 0.5를 촌수만큼 곱한 값을 그대로 사용하면 된다(2로 나누지 않음). 아주 복잡한 혈통을 제외하고는 이와 같이 계촌법을 이용하여 간단히 근교계수를 구할 수 있다.

근교계수(근친도) = 0.5촌수 ☜ 0.5를 촌수만큼 곱한다

(단, 이복일 경우 나온 값을 2로 나누어 준다)

예) 결혼하는 당사자간 촌수가 4촌일 경우 이들 자손의 근교계수는 = 0.5×0.5×0.5×0.5 = 0.0625 (6.25%)

|

.png) |

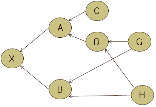

| 형매간 교배가 두 번 이루어짐 근친도 = 0.375 |

아빠-딸(엄마-아들) 근친도 = 0.25 |

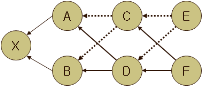

계촌법으로 근친도를 계산하기 어려운 경우. 일반적으로 촌수 계산이 어려운 경우에 해당한다.

물론 아빠가 딸에게 다시 장가를 드는 경우, 형매가 결혼하여 낳은 자식들끼리 또 결혼하는 경우와 같은 경우에는 위와 같은 계산이 맞지 않는다. 아빠가 딸에게 장가를 들거나, 엄마가 아들에게 시집을 가는 경우는 근교계수가 25%(촌수는 1촌 관계이므로 위와 같이 계산하면 50%가 되지만 이는 맞지 않는 값이다)이며, 전형매가 결혼하여 낳은 형매가 또 결혼하는 경우(촌수를 따지기 어렵다)에는 37.5%임을 주의하여야 한다.

아래 표에는 계촌법을 이용하여 근친도를 구한 예를 나타내었다.

|

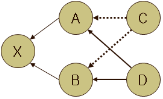

혈통으로 본 개체(X)의 근교계수 |

||

|---|---|---|

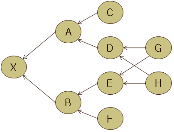

| 동복 형매(2촌)간 교배 (전형매간 교배) | 이복 형매(2촌)간 교배 (반형매간 교배) | 4촌간 교배 |

A-C-B, A-D-B C× DC× D ↓ ↓ A × B ↓ X |

A-C-B C× D C× ↓ ↓ A × B ↓ X |

A-D-G-E-B, A-D-H-E-B G× H G× H ↓ ↓ C × D E × F ↓ ↓ A × B ↓ X |

| 2촌 → 0.5×0.5 근교계수=0.25 (25.0%) | 이복 2촌 → 0.5×0.5÷2 근교계수=0.125(12.5%) | 4촌 → 0.5×0.5×0.5×0.5 근교계수=0.0625(6.25%) |

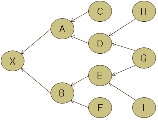

| 이복 4촌간 교배 | 3촌간 교배 | 이복 3촌간 교배 |

|---|---|---|

A-D-G-E-B G× H G× I ↓ ↓ C × D E × F ↓ ↓ A × B ↓ X |

A-D-G-B, A-D-H-B G× H ↓ C × D G× H ↓ ↓ A × B ↓ X |

A-D-G-B G× H ↓ C × D G× E ↓ ↓ A × B ↓ X |

| 이복 4촌 → 0.5×0.5×0.5×0.5÷2 근교계수=0.0313(3.1%) | 3촌 → 0.5×0.5×0.5 근교계수=0.125(12.5%) | 이복 3촌 → 0.5×0.5×0.5÷2 근교계수=0.0625(6.3%) |

가계도 및 촌수에 따른 근교계수 계산방법

우리 조상들이 유전자가 무엇인지, 감수분열이 무엇인지 알고 8촌이내 결혼을 금지 하였는지는 알 수 없지만, 앞에서 살펴본 바와 같이 "1촌 = 유전적으로 닮을 확률은 절반" 이라는 것과 이론적으로 맞아 떨어지고 근친도를 촌수를 가지고 계산할 수 있다. 따라서 조상들이 알고 했던 모르고 했던 간에 8촌이내 결혼을 금지한 것은 자손의 근친도를 적어도 0.4%이내로 유지하여 유전적으로 열성인자가 나타나지 않도록 노력한 것이라 할 수 있다.